O “Panorama amazônico para clima e florestas” é uma iniciativa da Política por Inteiro para compreender o que de mais relevante se apresenta à agenda climática na Amazônia nos próximos anos. No primeiro capítulo, Panorama Amazônico: Parte 1 – Conjuntura política e o que está em jogo, falamos sobre os temas que estão sob retomada, englobando tópicos considerados antigos e que ressurgem com a chegada do 3º mandato do governo Lula. Agora, nos debruçamos sobre temas de interesse da região que despontam no novo contexto do Brasil.

O critério utilizado para a identificação dos principais desafios na conjuntura dos estados da Amazônia decorre principalmente de sinais e atos dos Poderes Executivo e Legislativo durante o ano de 2023 e início de 2024, bem como as tendências que deles surgem.

Acompanhe a nossa série e aguarde a parte 3: vamos falar a respeito de Infraestrutura, que fornece especial atenção a investimentos públicos, privados ou mistos com porte de significativo impacto.

Nesta Parte 2, você encontrará como temas emergentes:

Instituído pelo mesmo decreto que retoma a lista de municípios prioritários para combate ao desmatamento e à degradação florestal, o Programa União com Municípios é compreendido como um dos instrumentos na estratégia do governo federal em lubrificar as engrenagens do Pacto Federativo, ao trazer para perto governadores e prefeitos da Amazônia. Anunciado oficialmente em setembro de 2023, regulamentado e iniciado em abril de 2024, o programa largou com o compromisso de aporte de, pelo menos, R$ 600 milhões do Fundo Amazônia para aplicação nos municípios aderentes, além da possibilidade do casamento com outras fontes. O programa deve trazer investimentos progressivos escalonados em R$ 150, R$ 200 e R$ 250 milhões ao ano, até 2026.

No desenho do programa, há um destaque importante e diferencial: ele propõe uma articulação entre os três níveis do Executivo e deputados e senadores amazônicos, com a intenção de que eles transformem seu prestígio local em compromisso político de estímulo a atividades econômicas sustentáveis em suas regiões de influência. Esse compromisso inclui a possibilidade de destinação de emendas parlamentares para projetos convergentes com a redução do desmatamento e da degradação florestal. Um movimento inteligente do governo, dado que o jogo político tem levado o volume de emendas parlamentares a bater recordes ano a ano. A ideia é que os municípios recebam uma espécie de “aporte casado”, composto por recursos do Fundo Amazônia, emendas e, complementarmente, orçamento estadual diferencial. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) já manifestou publicamente a intenção em ampliar os recursos do programa para até R$ 6 bilhões, a depender do desempenho do programa nos próximos dois anos e, é claro, do êxito brasileiro na captação de novos recursos.

Como fora anunciado para funcionar até 2026, é natural que o programa seja priorizado pelo governo federal, e por ele executado em ritmo acelerado. Investimentos em fortalecimento institucional municipal, construção de capacidades técnicas, regularização fundiária e ambiental, verificação in loco de alertas de desmatamento e degradação e fomento a atividades econômicas sustentáveis fazem parte do portfólio do programa, o que deve colaborar diretamente com a execução do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal – PPCDAm. No entanto, uma vez que o programa se baseia na cooperação interfederativa, muito de seu desempenho dependerá da disposição e do apetite político de governadores e prefeitos, os quais, aliás, batalharão para se reeleger ou emplacar seus sucessores nas corridas eleitorais de 2024 e 2026.

Os períodos eleitorais se mostram oportunidades particularmente importantes para compreendermos o grau de compromisso político com o programa porque, conforme trazido em nossa Parte 1 da análise de conjuntura, não é exatamente clara a disposição de figuras políticas quanto à agenda climática para a Região Amazônica. Nessa perspectiva, surge um ótimo termômetro para aferirmos o compromisso político local nos próximos dois anos: sabendo que, na Amazônia, muitos segmentos da sociedade resistem ou ignoram a gravidade da questão climática, a ponto de esta ser uma pauta impopular em determinados municípios, uma provocação pertinente seria: “os prefeitos e governadores amazônicos esconderão ou encamparão em seus discursos de campanha eleitoral a adesão a este e a outros programas de redução do desmatamento?”

Fato é que, se der certo, a expectativa é que a redução de emissões verificada no período leve o governo federal a buscar meios para que o programa seja prorrogado em novas fases, que ultrapassem o ano de 2026.

É importante registrar que a proposta do União com Municípios não é exatamente uma novidade: fórmula semelhante já funcionou entre 2011 e 2015, quando o Pará implementou o Programa Municípios Verdes (PMV). Numa espécie de escalagem bem sucedida em números da experiência do município de Paragominas, o governo à época lançou o programa estadual em estreita cooperação com o Ministério Público Federal no Pará. Consistia em um compromisso político que se traduzia em aportes financeiros e apoio técnico, logístico e operacional, em troca de um “pacto” municipal pelo desmatamento zero, com metas de desempenho pré-definidas para prefeitos, empresariado e sociedade civil. Abastecido com recursos do Fundo Amazônia, o programa paraense chegou a comemorar uma redução de 80,3% em sua taxa de desmatamento, saindo de 8.870 km² (2004) para 1.741 km² (2012), sua melhor marca na série histórica desde 1988.

A exitosa experiência paraense – atualmente descontinuada naquele estado – é um exemplo concreto de que ações articuladas entre União, estados e municípios constituem caminho viável para a redução do desmatamento. Resta saber se o programa lançado pelo governo federal terá fôlego para sustentar, ao longo do tempo, os resultados que provavelmente alcançará em suas primeiras parciais.

Na primeira leva de adesões, em abril de 2024, 53 municípios se registraram. Eles correspondem, juntos, a 59% de todo o desmatamento no período 2021/2022 (MMA, 2024). Dos nove estados da Amazônia Legal, apenas Amapá, Maranhão e Tocantins não têm municípios na versão atual da lista de prioritários.

A discussão sobre o mercado regulado de carbono foi destaque no cenário brasileiro em 2023 e segue nutrindo expectativas do setor empresarial e da sociedade civil em 2024. Trata-se de um projeto de lei com potencial para estimular a redução de emissões do país, mas cuja condução entre as casas congressuais não tem colaborado para reduzir incertezas. Em termos de Amazônia, uma delas diz respeito à capacidade de integração dos diferentes entes federados no chamado Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE). Em nossa estrutura federalista, essa integração é essencial para que qualquer sistema nacional funcione minimamente, garantindo, na entrada, diretrizes de ação e competências distribuídas e, na saída, os resultados de impacto esperados e os benefícios decorrentes da implementação da política. Em termos de Amazônia, é exatamente nesse contexto que há problemas a resolver.

Em agosto/2023, os nove governadores amazônicos manifestaram preocupação com o desenho do SBCE, com foco na questão de florestas. Embora pertinentes as preocupações dos governadores, entendemos que o Projeto de Lei em tramitação no Congresso deveria centrar esforços na regulação do setor industrial brasileiro, sendo recomendado que um Projeto de Lei específico verse sobre questões de carbono florestal. A versão atual do PL, na conjuntura em que se encontra até o fechamento deste documento, apresenta limitações e unir os temas no PL acarreta confusões de ordem conceitual que têm potencial de inviabilizar a própria governança do SBCE. Por isso, nossa recomendação tem sido a de que o tema florestas caminhe através de um PL específico, capaz de centrar os debates público e político na governança florestal brasileira e, dessa forma, apartado do primeiro PL (Câmara: 2148/2015 ou Senado: 182/2024).

De todo modo, atualmente, no projeto de lei aprovado ainda em 2023 pela Câmara, os governos estaduais figuram em duas instâncias: assentos no Órgão Superior e Deliberativo do SBCE e no Comitê Técnico Consultivo Permanente; isto é, as instâncias de decisão e de suporte, respectivamente. Pela proposta, aos estados também seria permitido criar programas jurisdicionais (art. 43, § 6º) e, dentro deles, teriam a responsabilidade de emitir autorização para projetos de geração de créditos de carbono em áreas de propriedade e usufruto públicos em seus territórios (ex.: Unidades de Conservação do grupo Proteção Integral, cujo domínio, regra geral, é exclusivamente público).

Além disso, os estados devem ser comunicados previamente para que acompanhem o desenvolvimento dos projetos, e o não-cumprimento dessa determinação pode configurar infração pelo desenvolvedor do projeto.

Apesar de considerar os governos subnacionais em diferentes pontos do texto, o PL não é resolutivo quanto a questões de titularidade do carbono, por exemplo. No texto legal, a titularidade por parte dos estados depende da não-sobreposição com “áreas de propriedade ou de usufruto de terceiros”. Ora, isso é problemático no contexto de caos fundiário que caracteriza a Amazônia, onde mesmo as terras reconhecidamente estaduais ainda têm problemas relativos a procedimentos de arrecadação e registro (matrícula). Ainda que a lei vingue da forma como está, haveria pontas soltas. Uma delas é o “usufruto de terceiros”, termo empregado mais de uma dúzia de vezes no PL 2148 e que nem de longe fornece a segurança necessária para impedir uma “grilagem de carbono” legitimada em norma.

Para os próximos anos, o Brasil tem a obrigação de fazer valer seu espírito federativo no desenho de políticas públicas, com os estados marcando posição quanto ao retorno – nas dimensões orçamentária, técnica, política – que devem receber em função de suas parcelas de contribuição para o êxito do sistema nacional.

Em tempos de transição energética, é certo que o Brasil não abrirá mão de discutir como suas reservas de minerais estratégicos deverão ser aproveitadas como base do processo de transformação da indústria brasileira e da pauta de exportações que podem auxiliar a transição de outras nações. A grande questão está na escolha que o país fará: se optará pela exploração mais-do-mesmo, que além do desapreço pela questão ambiental foca na mera exportação bruta dos minerais, em uma lógica de commoditização que leva o país, e a Amazônia, a uma condição de almoxarifado do planeta; ou, se uma visão nacional estratégica no aproveitamento desses recursos, que vai englobar instrumentos de antecipação para redução de riscos ambientais e sociais, estabelecerá salvaguardas socioambientais em níveis local e regional e um amplo conjunto de medidas compensatórias, essenciais para a conciliação entre economia produtiva e ambiente conservado.

Minerais estratégicos são assim adjetivados tanto por serem elementos indispensáveis à transformação do setor industrial do país quanto por serem elementos de sua pauta de importação, o que naturalmente evoca aspectos de dependência externa e soberania. Fato é que a melhor ciência disponível no mundo ainda não conseguiu fazer com que lítio, nióbio, cobre, platina, vanádio e até urânio, entre tantos outros, sejam prescindíveis ao processo de produção de novas tecnologias e na transformação do setor elétrico, por exemplo, que passa pela produção de baterias e capacitores, além de circuitos eletrônicos.

A aterrissagem do tema minerais estratégicos na Amazônia liga os alertas dos estados do Pará e do Amapá, que compartilham um assunto comum: a Reserva Nacional de Cobre e Associados – Renca, território que, em 1984, foi reconhecido como reserva de proteção mineral de gerência exclusiva do Estado brasileiro. A reserva chegou a ser extinta por Temer, em 2017, e revigorada meses depois, aparentemente pela combinação entre baixa popularidade do presidente e forte pressão da opinião pública diante da abertura do território ao capital internacional. Pouco tempo depois, o governo Bolsonaro chegou a cogitar repetir Temer, mas não concretizou a extinção da Reserva. Movimentos como esses, que podem ser considerados recentes na história da República, têm um claro significado: não está adormecida, muito menos pacificada, a permanência da Renca ao modo como ela foi criada, sinalizando um alerta de liberação da área nos próximos anos, ao sabor dos ventos políticos predominantes.

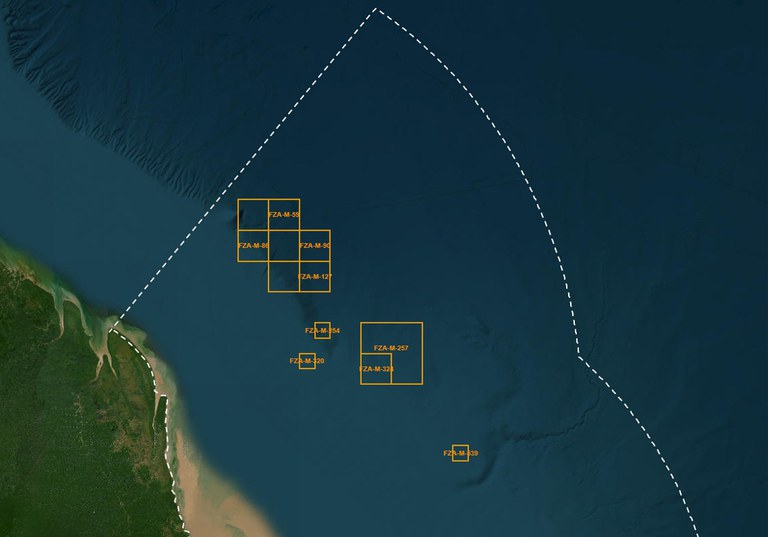

Aliás, Pará e Amapá também estão juntos no tema da exploração de petróleo no chamado “Bloco 59” da Bacia da Foz do Rio Amazonas (FZA-M-59), assunto que vem sendo defendido com afinco por seus governadores e parlamentares, em detrimento dos impactos diretos no clima e potenciais no ecossistema costeiro local.

Outro alerta vem do estado do Amazonas. Já em 2024, o órgão licenciador (IPAAM) concedeu a Licença de Instalação – a penúltima antes da entrada em operação – à empresa Potássio do Brasil, subsidiária do grupo canadense Forbes & Manhattan, e que pretende explorar potássio no município de Autazes, próximo a Manaus. O grupo tem negócios espalhados por América e África nas áreas de agricultura, tecnologia e telecomunicações.

Recentemente, a Funai já havia feito alerta sobre a necessidade de o procedimento estadual levar em conta os ritos de informação e consulta a povos indígenas situados na região, chegando inclusive a requerer arbitragem sobre a questão.

Em discurso em conferências internacionais, o governador Wilson Lima disse que o empreendimento da Potássio do Brasil “promoverá qualidade de vida para a população da região”. Não parece ser a opinião predominante dos Mura, povo indígena que habita a região. Nem a do MPF, que, assim como nos idos do governo anterior, segue correndo no flanco de acelerar a demarcação da Terra Indígena Mura, como parte da estratégia para salvaguardar os direitos de indígenas.

A questão do potássio amazonense evoca um aspecto importante: nem tudo sobre clima é apenas sobre carbono. Geração de empregos e renda não são salvos-condutos para a ausência de consultas prévias, livres e informadas; nem para falta de transparência de operações consideradas estratégicas para o Brasil. O potássio é um dos minerais considerados estratégicos à transformação ecológica do Brasil, em documentos produzidos pelo governo, como mostrou análise publicada pela Política por Inteiro.

Os estados têm o desafio de elaboração e implementação simultâneas de políticas públicas para bioeconomia, posto que o tema se apresenta como um dos instrumentos para conter as emissões nacionais causadas por desmatamento e degradação florestal; além do potencial de colocar o país como um exemplo de economia verde no Sul Global, algo que apenas países pequenos em share climático – como a Costa Rica e insulares – conseguiram até o momento.

Em 2023, o estudo Nova Economia da Amazônia (WRI Brasil) apontou um potencial de comércio de até R$ 40 bilhões nos próximos anos, em comparação aos atuais R$ 12 bilhões gerados anualmente na Amazônia. O Pará tem sido o estado mais proeminente no tema, tendo anunciado seu plano no final de 2022. Amapá, Acre e Amazonas parecem caminhar para ainda elaborar seus respectivos planos, mas seus relatórios públicos são opacos ou dizem muito pouco sobre a construção de suas estratégias para o tema. A cidade de Belém, sede da COP30, corre por fora e, em parceria com a WRI, apresentou recentemente o chamado Distrito de Inovação e Bioeconomia de Belém (DIBB), cujos números merecem ser observados nos próximos meses.

Na esfera federal, o governo entregou recentemente a chamada Estratégia Nacional de Bioeconomia, documento fundante para um Plano Nacional sobre o tema, que deve vir nos próximos meses. O tempo não é um aliado. Ultrapassados quase 40% da duração do mandato federal, é preciso seguir acelerando a agenda para amarrar as iniciativas entre os diferentes níveis, do federal aos estaduais, municipais e locais, que em um modelo federativo precisam funcionar de maneira orquestrada. O PPCDAm traz uma série de 35 ações e três resultados esperados em níveis estratégico, tático e operacional sobre bioeconomia, que vão desde a elaboração e a implementação de um Plano Nacional de Desenvolvimento da Bioeconomia, passando por instrumentos como o fortalecimento do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), a criação de marca e selo Amazônia como diferenciais de integridade de origem junto ao mercado, o estabelecimento de colchas de suporte financeiro e fiscal para negócios de bioeconomia, com tratamento especial para povos indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais e agricultura familiar, entre outras frentes.

São entregas que exigem de Brasília alta capacidade de coordenação intragovernamental na esfera federal, além de articulação e disposição de assimilar experiências desenvolvidas por entes federados, sociedade civil e empresariado. Uma recomendação possível para a construção do Plano Nacional no tema seria o governo federal promover o debate no âmbito das Câmaras Técnicas já existentes no Consórcio Interestadual da Amazônia Legal (CAL), propiciando um canal aderente, além de minimizar ruídos com estados amazônicos.

O tema Bioeconomia é tido como emergente porque figura com frequência na pauta de ministérios em ampla parte do governo federal – como no Plano de Transformação Ecológica (PTE) e no Nova Indústria Brasil (NIB), o qual dedica uma de suas seis missões exclusivamente ao tema (ver seção específica, a seguir) – além de ser objeto de cooperação internacional, como no caso do Plano de Ação sobre a Bioeconomia e a Proteção das Florestas Tropicais, e da Declaração de Intenção sobre a retomada do Centro Franco-Brasileiro de Biodiversidade Amazônica, ambos assinados por Lula e Emmanuel Macron, em visita recente do presidente francês ao Brasil.

Criado em 2009 como um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), em 2023 o Fundo Clima voltou a visitar os discursos de autoridades federais e a ser considerado entre os instrumentos prioritários de implementação das metas climáticas nacionais. Desde então, a expectativa é de que o fundo retome relevância na captação de fontes, mas principalmente em resultados de impacto para a mitigação e a adaptação à mudança do clima, algo que as próprias avaliações governamentais consideram que ainda não aconteceu nos 15 anos de vida do fundo, até aqui. Tanto em operações reembolsáveis, coordenadas pelo BNDES, quanto pelas não-reembolsáveis, com o MMA à frente, os resultados se mostram aquém do potencial do fundo.

Para virar essa página, um passo importante foi dado em 2023, quando o Estado brasileiro emitiu US$ 2 bilhões (aproximadamente R$ 10 bilhões) em títulos soberanos sustentáveis no mercado internacional. Isto representa um salto inédito na história do fundo, uma vez que suas receitas acumuladas entre 2010 e 2022 haviam sido de apenas R$ 2,5 bilhões.

Segundo o BNDES, em 2024 o Plano Anual de Aplicação de Recursos (PAAR) do Fundo Clima está organizado em seis grandes finalidades, com destaque para a promoção de investimentos baseados em tecnologias sustentáveis, a exemplo da eletrificação de frotas de ônibus para transporte público (mormente via PAC), hidrogênio verde e combustíveis sustentáveis. Há investimentos previstos, também, para a requalificação urbana em áreas de risco e para a gestão de desastres, rubricas que vão ao encontro de Planos Setoriais de Adaptação que estão sendo elaborados sob a coordenação do CIM. O PAAR apresenta foco, ainda, na recomposição da cobertura vegetal, que contará com taxas de juros módicas, e na promoção de indústrias verdes para a descarbonização nacional, com benefícios à bioeconomia e estímulo à criação de startups para inovação em práticas pró-clima.

“Irmão mais velho” do Fundo Clima, o Fundo Amazônia, criado em 2008, vem retomando protagonismo em matéria de financiamento climático no Brasil. Depois de quatro anos com os recursos congelados, o Fundo Amazônia fechou 2023 com R$ 1,3 bilhão em projetos aprovados e editais em funcionamento. Esse valor representa, sozinho, 22% de todo o montante de recursos internalizados em conta desde 2008, que é de R$ 6 bilhões. Ao todo, somando os contratos dos anos anteriores, R$ 3 bilhões (ou 50% do montante acumulado) já foram ou estão sendo operados. Outros R$ 2,2 bilhões já foram pleiteados e aguardam análise.

Um balanço de 2023, feito pela alta gestão do Fundo, indica que a tendência nos próximos anos é que sua vazão se amplie, não só pela retomada das prioridades de análise no âmbito do BNDES e do Comitê Orientador do Fundo (COFA), como também pela captação de recursos que vem sendo bem sucedida. Em todo caso, o desafio está por conta de garantir a efetividade (impacto) dos recursos empregados para a redução sustentada do desmatamento, a maior causa (48%) das emissões de gases de efeito estufa no Brasil. Programas como o União com Municípios, iniciado em 2024, têm seus resultados vinculados, necessariamente, a uma boa gestão do Fundo Amazônia.

No caso dos estados amazônicos, considerando que o Fundo Clima, assim como outros recursos disponíveis internacionalmente, são reembolsáveis, é importante analisar o potencial dos estados para acesso a estes recursos. A notícia é boa: com exceção de Acre, Amapá e Maranhão, há boa situação de equilíbrio fiscal nos estados, com os demais seis operando com Capacidade de Pagamento (CAPAG) A ou B, únicos ratings para os quais a União permite funcionar como garantidor. Destaque para MT e RO, que têm rating A, de acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e seu Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro – SICONFI.

Essas notas refletem os méritos de políticas fiscais e efetividade dos chamados Programas de Ajuste Fiscal (PAF) aplicados aos estados. E também não são circunstanciais, já que a maior parte dos governadores encontra-se em segundo mandato, tempo suficiente para que suas medidas gerem resultados concretos. Entender a saúde fiscal dos estados é essencial porque permite demonstrar que eles têm lastro para a realização de operações de crédito internas (caso do Fundo Clima), mas também externas, com a União como garantidor.

Coincidentemente, estados onde o desmatamento ocorre de maneira mais severa – Amazonas, Mato Grosso, Pará e Rondônia – são justamente os que detêm as melhores notas de CAPAG da região e do Brasil. Estatísticas de saúde fiscal, portanto, jogam a favor para que esses estados obtenham financiamentos dedicados a reformas estruturantes que colaborem para a transformação econômica e ecológica, e melhorem seus desempenhos na agenda climática.

É claro que a obtenção desses empréstimos segue sendo uma liberalidade dos governadores, os quais, sob a devida autorização legislativa, têm nesse assunto mais uma oportunidade de provarem coerência e sinergia entre discurso e prática.

Dados do IBGE mostram que a Região Norte do Brasil – onde estão 7 dos 9 estados da Amazônia Legal – é a menos industrializada do país. Ao mesmo tempo, é a mais promissora no desenvolvimento de projetos ligados à bioeconomia e à inovação pela natureza, dado seu potencial de bioinsumos, fitoterápicos e fármacos em geral.

Ciente de que o desafio de um projeto consistente de neoindustrialização nacional é estratégico e precisa ter na descarbonização um imperativo, o atual governo lançou o Nova Indústria Brasil (NIB), um plano de investimentos para reformular o setor secundário nacional, com R$ 300 bilhões a serem injetados pelo governo entre 2024 e 2026, somados recursos do Tesouro, BNDES e entidades de fomento, como a EMBRAPII e a FINEP, que gerencia o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com mandato para aprovar projetos de subvenção à indústria, em diferentes setores.

Na prática, o NIB pretende funcionar como um braço do ambicioso Plano de Transformação Ecológica (PTE) do Brasil, voltado para oxigenar o desenvolvimento industrial nacional vinculado a metas de política climática. Adjetivado pela campanha governamental como forte, inovador, sustentável e competitivo, o NIB tem potencial para dialogar com a Amazônia em todos os seus seis eixos, mas quatro deles são mais evidentes.

O primeiro é o eixo Agroindústria Sustentável e Digital. O desafio aqui está em sintonia com um objetivo primário de políticas públicas de mais de uma década, como o PPCDAm e o Plano ABC: ampliar a produtividade nas áreas abertas já consolidadas, de modo a reduzir a pressão de desmatamento e degradação nas áreas de floresta ou em recuperação de vegetação nativa. Além disso, o Estado assume o papel de induzir incrementos tecnológicos que levem à agregação de valor à produção, atacando um problema crônico do Brasil: a baixa complexidade do processo produtivo em função de uma base econômica excessivamente primária.

Assim, um dos desafios do governo com a implementação do NIB é ampliar as fatias de financiamento público voltadas para a agricultura de baixo carbono e regenerativa. Um outro é ampliar a fatia (share) da atividade industrial dentro do setor agropecuário, abrindo espaço para beneficiamento de itens primários e ampliando a oferta de empregos a partir desse desdobramento. Embora a participação do setor agropecuário no PIB nacional seja avaliada como expressiva nas últimas três décadas, o contexto de emergência climática já não permite mais que investimentos foquem apenas na geração de receitas. É preciso investir em um desenvolvimento resiliente ao clima, com agregação de valor e menor carbono-intensidade por tonelada produzida.

O segundo é o eixo Infraestrutura, Saneamento, Moradia e Mobilidade que, embora amplo, tem na Amazônia uma região essencial para o êxito nacional, quer considerando os elementos que a região fornece para o desenvolvimento do país (como energia elétrica, matérias-primas a exemplo do ferro e do alumínio, e escoamento da produção do Centro-Oeste), quer sendo ela própria a região que receba investimentos para melhorar sua infraestrutura, a exemplo de obras do Programa de Aceleração do Crescimento (“novo PAC”) e da implantação de infovias. (falaremos mais detalhadamente sobre Infraestrutura na 3ª e última parte da série)

A terceira interface NIB e Amazônia é o eixo Saúde Resiliente, que busca responder a lições do período pandêmico de COVID-19, e aspira reduzir a dependência externa para o complexo industrial da saúde. Para tanto, a Amazônia pode cumprir um papel fundamental para o aumento do número de inovações que resultem na produção de IFAs e fármacos (bem como fitoterápicos). Um potencial que poderia ser melhor explorado, por exemplo, é o da Zona Franca de Manaus, que atualmente recepciona em expressiva parte de seu conjunto industrial empresas que não têm relação com o potencial amazônico, como os setores de plásticos e de veículos a combustão, que ainda seguem sendo largamente produzidos, mesmo a despeito de o mundo já estar caminhando concretamente para a descontinuação, em ambos os casos.

Uma recomendação é que a Amazônia exerça maior centralidade de investimentos no eixo Saúde Resiliente, dada sua forte relação com a quarta e mais explícita interface do NIB com a região, que é o eixo Bioeconomia, Descarbonização e Transição e Segurança Energéticas. Nele, encontram-se ações que visam a inovar para aumentar a produção e a agregação de valor a produtos vindos de cadeias econômicas de vocação amazônica – como óleos, extratos e princípios ativos, cujas aplicações sirvam à produção de fármacos, diretamente, ou de insumos para esses fármacos – e o potencial cosmético, que em paralelo se vale desses bioativos e também dialoga com a área de Bionegócios.

Além disso, o eixo comporta, no tema Transição Energética, o debate sobre minerais estratégicos, como o lítio (Li) e o nióbio (Nb), amplamente encontrados na região amazônica; e o debate sobre hidrelétricas, embutido no tema Segurança Energética, assunto que muito embora quase sempre propalado com orgulho pelo governo central como “produção de energia limpa”, não costuma levar em conta os altos custos sociais, ambientais, territoriais, orçamentários, institucionais e culturais associados à implantação de usinas hidrelétricas em rios da região.

No campo da Bioeconomia aliada à descarbonização, uma robusta inserção da região amazônica no contexto industrial brasileiro teria potencial para não somente reduzir a dependência externa do Brasil, como também ampliar a renda per capita regional em bases renováveis. Um trabalho concentrado e de longo prazo para a formação de capital humano a ocupar postos de trabalho gerados por temas como Bioeconomia e Energia Renovável poderia retirar famílias da condição de vulnerabilidade que as leva a aceitar operar em atividades ilegais e carbono-intensivas, como o garimpo e o desmatamento.

Outro desafio amazônico perante o NIB é preparar as condições necessárias para a atração de investimentos, a partir de projetos elaborados com o auxílio de instituições de pesquisa amazônidas. No caso do FNDCT (gerenciado pelo FINEP), por exemplo, há a determinação de investir em projetos R$ 46 bilhões entre 2023 e 2026, entre valores reembolsáveis e não-reembolsáveis, com parte desse montante dedicado a subvenções, em vez de empréstimos, desde que as propostas estejam em linha com critérios de inovação. Como se sabe, é na Região Amazônica que ainda estão os maiores déficits de número de instituições de ensino superior (IES), de órgãos de pesquisa (P&D) e também de Parques de Ciência e Tecnologia (PCTs), comparados às demais regiões do país. Se existisse em quantidade e qualidade mínimas, essa rede institucional mais robusta poderia melhor acessar estes recursos e ampliar a capacidade operacional do NIB. Esta constatação só reforça que o desafio brasileiro para a Amazônia é também estrutural, de romper com o modelo histórico que baseou o olhar sobre a região em uma lógica limitada a um almoxarifado de reservas naturais do país. Investiu-se muito pouco ou nada em pesquisas que, hoje, poderiam estar trazendo resultados pretendidos por políticas centrais no Brasil contemporâneo.

Em nossa época, a Amazônia ainda reúne diferentes potenciais para recepcionar o processo de neoindustrialização brasileiro em direção à almejada transformação ecológica, tida como prioridade do mandato federal atual. E este é um desafio grande o suficiente para ser encampado não apenas pelo governo federal, mas por gestores locais e estaduais. No entanto, é necessário que Brasília gere meios e instrumentos para que a mentalidade de transformação econômica a partir da ecologia se concretize na lógica regional, sem a qual tanto o NIB quanto o PTE, assim como a floresta amazônica, terão dificuldades em se manterem de pé.

Um dos maiores entraves para a promoção de um desenvolvimento resiliente ao clima, na Amazônia, é a fragilidade da governança territorial. De modo a combater esse quadro, o Programa Terra da Gente, lançado por decreto em abril de 2024, sob coordenação do Ministério do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar (MDA), tem potencial para dinamizar o processo de disponibilização de terras para grupos histórica e economicamente fragilizados. A expectativa em torno desta política pública é de que ela acelere a reforma agrária e, em consequência, reduza a extensão de terras improdutivas no Brasil.

Contudo, não é fácil entrar no vespeiro que é a situação fundiária no país, em que ainda ecoam os efeitos das Capitanias Hereditárias dos tempos coloniais. Ainda assim, o Terra da Gente demonstra arrojo: prevê que até 74 mil famílias sejam alcançadas pelo programa em seu primeiro período de compromisso. Para isso, o MDA aposta suas fichas em 17 modalidades de aquisição de terras, todas detalhadas no decreto.

| Em anúncio público, equipes de MDA e INCRA destacaram como principais instrumentos do programa: |

|

(1) a transferência de áreas de Estados para a União, em troca de abatimentos de dívida, em negociação; (2) a adjudicação de terrenos cujos titulares estejam em dívida com a União, e (3) dação em pagamento, onde se enquadrariam proprietários de imóveis com dívidas em bancos públicos, como o Banco do Brasil e a Caixa. |

Em nossa análise, se por um lado o MDA exulta ao anunciar que “é a primeira vez em que o Estado brasileiro promove um decreto que prevê arrecadação de terras nessa proporção”, por outro é perceptível a incongruência entre a abrangência a que se presta o programa e o orçamento dedicado para que ele opere no decorrer dos anos.

Isso porque, o orçamento de apenas R$ 0,52 bilhão destinado ao Terra da Gente, por agora, dificilmente dará conta das metas estabelecidas no Programa, dado que os custos tanto para indenização quanto para compra direta de terrenos costumam ser elevados no Brasil. Estados e governo federal terão testadas suas habilidades negociais, diante de agentes financeiros, setor privado e entre si, sem as quais se torna pouco provável que “o Terra” faça mais com menos. É uma prova de fogo para o governo federal, que extrapola o MDA e alcança planejamento e orçamento (MPO), gestão e inovação (MGI), fazenda (MF), desenvolvimento e integração regional (MIDR), meio ambiente e mudança do clima (MMA), agricultura e pecuária (MAPA), além de entidades da administração indireta vinculadas a estas pastas.

Para além dos elevados custos de desapropriação de imóveis rurais que podem asfixiar a escalada de resultados do Terra da Gente, um segundo desafio vem para o momento pós-aquisição e destinação: fazer com que beneficiários acessem políticas públicas de desenvolvimento local. Quer via PNRA, quer via PNGTAQ, haverá necessidade de reforço de caixa para o provimento de assistência técnica pública e gratuita a essas populações, de modo a alavancar a produção agrícola e políticas de desenvolvimento local. Trocando em miúdos: a conta terá que fechar.

Um aspecto positivo trazido pelo decreto de criação do Terra da Gente é a busca por cooperação federativa, por meio de “ações para a criação de projetos de assentamentos e o reconhecimento de territórios quilombolas e de outros povos e comunidades tradicionais em terras públicas”. Aproximar os diferentes entes federados é convencional para qualquer política exitosa nos temas agrário e fundiário. No entanto, a cooperação buscada pelo governo federal encontrará os mais diferentes desafios, que vão desde a institucionalidade frágil de órgãos recém-criados (a exemplo das pastas estaduais de agricultura familiar e povos indígenas, nos estados), até a ingerência partidária em órgãos de ATER em nível estadual, usualmente rifados para partidos das bases governistas estaduais sem experiência ou compromisso com a agenda, como é o caso do Pará.

À medida em que os consumidores ampliam consciência ambiental e passam a elevar o nível de exigência para produtos e serviços, grandes mercados vão também aumentando a barra dos requerimentos mínimos para a entrada de produtos importados. O Regulamento Europeu para importação de produtos livres de desmatamento e degradação florestal (EUDR, na sigla em inglês) é um dos expoentes desse processo de ampliação de exigência, que, de outro ângulo, pode também ser tido como um movimento de protecionismo disfarçado de compromisso climático.

Os setores agropecuário e industrial brasileiros têm até o dia 30 de dezembro de 2024 para se adequar às determinações impostas pela nova regra. A Política por Inteiro publicou um artigo sobre o tema, que converge com os esforços governamentais para implementar uma rastreabilidade segura e confiável que colabore com a meta nacional de desmatamento zero até 2030 e, portanto, de “metade do caminho” para a redução de emissões nacionais em matéria de política climática.

Nesta altura do campeonato, o Ministério dos Povos Indígenas (MPI) ainda vive diariamente o desafio de se consolidar como um Ministério “de Estado”, superando a condição de ser um Ministério “de Governo” e, dessa forma, vulnerável à dissolução ao sabor dos ventos políticos. Para isso, vencer batalhas consideradas decisivas, como reduzir a fila de Terras Indígenas a serem oficialmente demarcadas e reconhecidas, é crucial.

No entanto, em matéria de Amazônia, esse reconhecimento tem esbarrado em contra-forças no campo político, econômico e até administrativo. Político e econômico, porque o Brasil vive um momento de forte pressão em desfavor de direitos indígenas, quer por parte majoritária do Parlamento, quer porque vários governadores e prefeitos na região são também representantes, ou alinhados, ou financiados por empresários e entidades do agronegócio; administrativo, porque são sobremaneira altos os custos de tempo, energia e recursos embutidos nos procedimentos necessários à indenização e à desapropriação de imóveis rurais dentro de Terras Indígenas.

Um claro exemplo disso é a Terra Indígena Mura, no Amazonas, cuja homologação esbarra em interesses do governo estadual e do setor privado para a exploração de potássio (vide seção sobre minerais estratégicos, neste documento).

Uma investigação jornalística recente deu conta de que Terras Indígenas não evoluíram no processo de homologação por uma decisão política, contrária a pareceres de órgãos técnicos. E isto não ocorreu apenas na Amazônia.

O debate em torno da tese do chamado Marco Temporal – segundo a qual indígenas devem fazer jus apenas aos territórios que ocupavam em outubro de 1988 – retornado recentemente ao Supremo Tribunal Federal (STF) após aprovação de Lei que o institui no Brasil, está em tratativa coordenada pelo Ministro Gilmar Mendes, que envolve Executivo e Legislativo, num contexto em que os Três Poderes têm colidido com intensidade. A posição da Advocacia-Geral da União (AGU) é de que o assunto é “inconciliável”, isto é, para o qual não cabem negociações. Essa posição é importante, porque alerta que negociações e conciliações pressupõem mais perdas para a questão indígena do que as já impostas pelo conceito de Marco Temporal, amplamente defendido por bancadas do Parlamento, em especial a Frente Parlamentar Agropecuária (FPA).

Acompanhe a nossa série por aqui.

Aguarde a Parte 3 deste post…. em breve.