(O conteúdo que você vai ler a seguir é feito totalmente por humanos, e para humanos)

No último dia 19 de agosto, uma portaria do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) determinou a abertura de crédito orçamentário no valor de R$ 315 milhões para gestão de riscos e desastres no país. Esse tipo de procedimento, usual na Administração Pública federal, sempre acende alertas no time da Política por Inteiro, já que uma relação positiva entre efetividade de políticas e sustentabilidade das contas públicas é central para que a trajetória de descarbonização brasileira – expressa em NDC – não desande.

Como um dos programas do Plano Plurianual, o “Gestão de Riscos e de Desastres” (código 2318) vez ou outra recebe “reforço de caixa” para fortalecer as ações de ministérios como os da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) e Cidades (MCID), que devem aplicá-lo tanto para reduzir riscos, quanto para a remediação perante desastres. São ações que devem ocorrer em simultâneo, mas que, em matéria de clima, funcionam como uma gangorra: quanto mais robustos os investimentos no primeiro, menor a tendência de gastos no segundo. O ideal, portanto, é que a remediação ante desastres seja minimizada (ou, pelo menos, mantida sob controle) com o passar dos anos.

Acontece que não basta investir pesado, é preciso investir corretamente. Por isso, o debate sobre infraestrutura é central. Nesse tema, o uso de diretrizes de adaptação climática (já previstas em Lei desde 2024) e a capacidade estatal de compreender o risco climático (e seu tripé ameaça-vulnerabilidade-exposição), em cada caso, são vitais.

Apesar da percepção de que os vários assuntos que envolvem o tema de adaptação climática estariam cavando cada vez mais lugar nos espaços de divulgação científica e no debate público nacional, nas cidades brasileiras ainda predomina o mais-do-mesmo no modo de pensar infraestrutura. São tomadas de decisão que destinam recursos do contribuinte a obras que, para além de não se manterem funcionais o tempo que deveriam, também não irão resolver (e ainda irão potencializar) problemas da coletividade. Deslizamentos de terra em encostas, erosão de estradas, desabamento de pontes, prédios públicos e escolas submersos, e tantos outros exemplos infelizmente recorrentes. Tudo porque a ciência da adaptação ao clima (ainda) é ignorada assiduamente.

PAC: ainda pode ser o divisor de águas

O Novo Programa de Aceleração do Crescimento (“Novo PAC”), que engloba (literalmente) milhares de empreendimentos prioritários ao governo federal, pode ser um ambiente exemplar para essa transformação do modo como se pensa infraestrutura no Brasil. Na mesma semana do crédito orçamentário para desastres, a Casa Civil regulou o “coração” do Fundo de Apoio à Infraestrutura para Recuperação e Adaptação a Eventos Climáticos Extremos, o FIRECE, criado no final de 2024 sob a motivação de reconstrução no caso gaúcho, mas que poderá expandir alcance para todo o Brasil. O Comitê de Participação do FIRECE está sob a coordenação da Secretaria Especial que toca o PAC, justamente a instância onde um novo e necessário olhar sobre obras e investimentos compatíveis com o clima vire regra de fé e prática.

Obras de subprogramas a exemplo do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), de alçada do MCID, podem ser conduzidas por inquietações como: a localização de conjuntos habitacionais em construção (ou a construir) está levando em conta modelos computacionais que apontam áreas vulneráveis nos próximos anos? Os locais de implantação são decididos apenas com base no passado de “nunca-houve-problema-aqui”, ou olham para o futuro diante de um mundo mais quente e em maior desordem? Aqui, cabe um alerta: calibrar o olhar somente no passado não vai nos livrar das consequências de eventos extremos que virão. O clima já mudou.

O subprograma Periferia Viva, de urbanização de favelas, assim como ações de drenagem e mobilidade urbana previstas no eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes – um dos mais densos do PAC – também são oportunidades para o governo agir alinhado à ciência climática.

Ao todo, debaixo das asas do PAC, atualmente estão mais de 16 mil intervenções programadas em todo o país, até 2027. Como se vê, não faltam portas para uma inteligência climática agregada à decisão pública. As oportunidades se impõem. E pra já.

O Novo PAC é uma oportunidade gigante de acertar. Se o governo quiser.

Para além das canetas de Brasília

O desafio vai além das intervenções coordenadas pelo governo federal. Obras estaduais têm andado na contramão da compatibilidade com o clima. Em capitais amazônicas como Manaus e Belém, por exemplo, a tônica vem sendo a substituição do verde pelo cinza. São obras que desconsideram a ciência do clima, potencializam efeitos deletérios de eventos climáticos, que nem precisam ser exatamente extremos para causarem prejuízos a pessoas, negócios e às contas públicas.

Com um agravante: contam com recursos públicos à vontade. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por exemplo, financia em R$ 250 milhões uma avenida que rasga um parque natural municipal ao meio, dentro da cidade de Belém, obra anunciada pelo governo paraense no contexto de entregas para sediar – vejamos – a COP30. Sim, uma Conferência sobre Clima.

Em termos financeiros, investimentos descalibrados em adaptação climática são uma “poupança a juros negativos” para a sociedade e para o erário: quanto mais o tempo passa, maior o custo futuro. Entre as consequências, uma conta de reconstrução que não fecha e tende a virar “história sem fim”. Por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, segundo dados do próprio governo federal, já foram destinados mais de R$ 61,3 bilhões, em um esforço de reconstrução que ainda parece estar longe de terminar.

Na legislação brasileira, um crédito suplementar serve para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes, dois atributos diretamente influenciáveis pela mudança do clima. Sem que o Brasil mostre um caminho claro de fazer sua matriz energética depender de cada vez menos fontes fósseis – que intensificam a mudança do clima – normas como a desta semana serão ainda mais frequentes. A urgência vai aumentar.

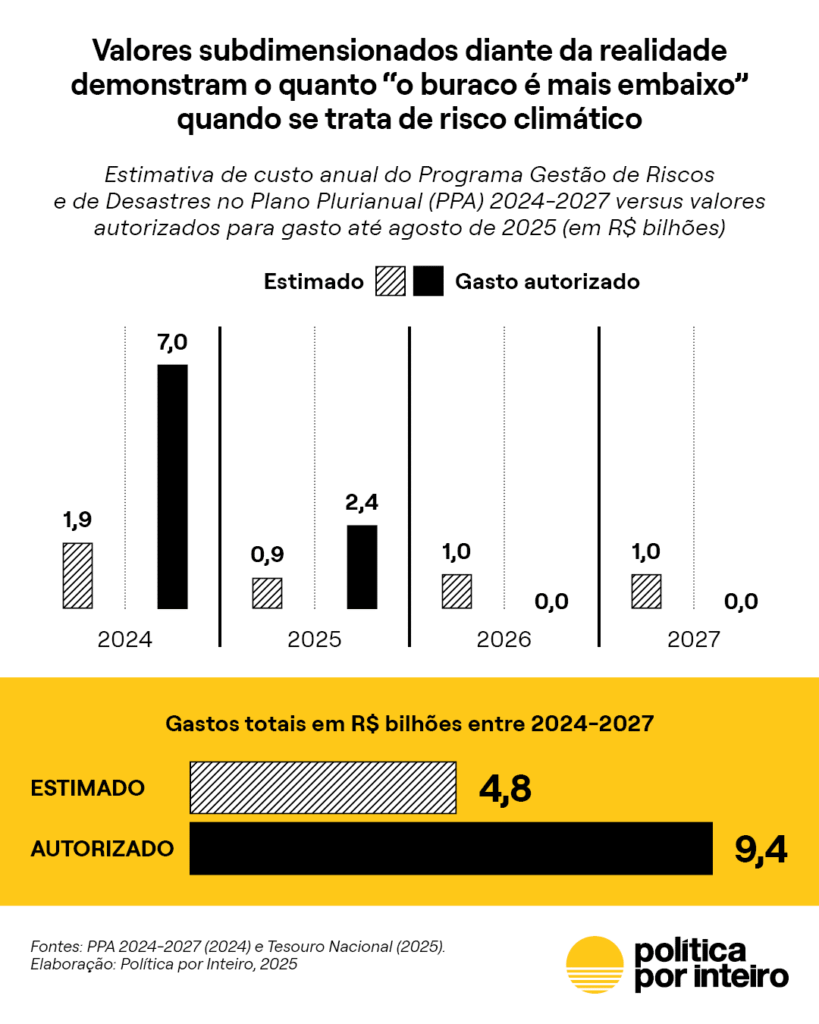

O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 do Brasil estimou que o país gastaria aproximadamente R$ 5 bilhões (aqui, à pág. 31) para os quatro anos de sua operação. Só em 2024, a conta já estourou: segundo o Tesouro Nacional, o gasto foi de R$ 6,9 bi. Em 2025, até agora, foram autorizados gastos de R$ 2,4 bilhões para gestão de riscos e desastres. Ou seja: vamos caminhando para ultrapassar, em autorizações de gasto, o dobro do valor planejado, antes de o 1º tempo do jogo do planejamento terminar.

Os números apontam que a destinação de recursos para desastres sem um sóbrio plano de transição energética para o país é como um poço sem fundo, tanto no sentido figurado, quanto no sentido financeiro da palavra fundo. Todo gasto em desastres, por mais necessário que seja, será cada vez menos suficiente.

Não basta orçar, tem que arrecadar

Vale sempre lembrar: créditos orçamentários como o mais recente precisam não só de “orçamentário” (isto é, o espaço autorizado a gastar), mas de “financeiro” (o dinheiro, em si). Ou seja: a cada crédito, aumenta a necessidade de o Estado brasileiro garantir arrecadação. E não adianta dizer que são assuntos diferentes: gastos crescentes em desastres reverberam diretamente na saúde fiscal do país.

São tempos em que o mundo anda instável, o espaço fiscal brasileiro se contém e a pressão por austeridade nas contas públicas cresce. Logo, cobrir demandas de desastres randômicos no mapa e na intensidade – além de fora de controle, como foi o caso gaúcho em 2024 – não será só mais difícil: tem real potencial de inviabilizar políticas públicas e programas de governo(s), em todos os níveis e épocas.

Quanto mais tímida a ambição climática brasileira, mais curto o “cobertor” das contas públicas.

O paradoxo é que passaremos mais calor.